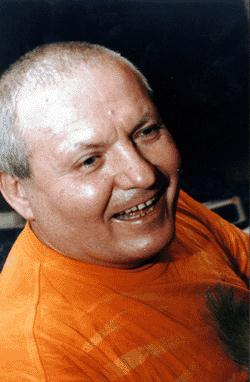

Слепоглухонемой жребий. Он сделал Александра Суворова инвалидом и… профессором

http://www.dislife.ru/flow/theme/71, января 2008…Такого интервью у меня еще не было. На мягкой сухой ладони собеседника я пальцем пишу каждое слово — букву за буквой. Надо стараться выводить письмена однообразно, чтобы человек понял вопрос, поэтому очень редко удается взглянуть ему в лицо. Одинаково чертить буквы не получается, и оттого, а также из-за отсутствия нормального визуального контакта я путаюсь, забываю вопросы, теряюсь и злюсь. Однако вопреки ожиданию мой собеседник понимает меня практически с полуслова, лишь иногда переспрашивает своим громким, низким и каким-то механическим голосом. Я отвечаю утвердительно пожатием кисти или пишу на ладони букву “н”, а ответы записываю на диктофон: мой визави говорит довольно четко и правильно, хотя и без каких-либо интонаций.

Это один из способов общения с внешним миром доктора психологических наук, профессора кафедры педагогической антропологии Университета Российской академии образования, почетного международного доктора гуманитарных наук, кавалера золотой медали имени Льва Толстого, рыцаря Детского ордена милосердия Александра Суворова. Второй способ — чтение электронной почты и компьютерных файлов с помощью специального дисплея, преобразующего электрические сигналы в бегущую объемную строку знаков азбуки Брайля. Общаться иначе с ним можно только через переводчика, владеющего специальной дактильной азбукой (в отличие от языка зрячих глухонемых, это “язык прикосновений”).

НЕДУГ ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО

Мы беседуем с Александром Суворовым в его обшарпанной, бедной, совсем не профессорской квартире в многоэтажном доме на северной окраине Москвы. Вместе с профессором здесь живут его младшие сестра и брат. Родные по мере сил помогают ученому, а он содержит их на свою скромную (чуть более семи тысяч рублей) зарплату и немногочисленные гонорары.

— Я ослеп в трехлетнем возрасте, а оглох — в девятилетнем, — говорит Суворов. — Место нормальных зрительно-слуховых ощущений занял внутренний мир. И потому с детства творчество стало смыслом моей жизни. Сначала, конечно, это была игра-фантазирование; затем — первые опыты стихосложения, публицистика и, наконец, наука.

…Он родился 3 июня 1953 в городе Фрунзе (ныне Бишкек), в те годы — столице Киргизской ССР. Рос в простой, совсем не интеллигентской семье: отец, Василий Суворов, был милиционером, вышел на пенсию в звании старшины. Мама, Мария Суворова, имела среднее специальное образование, тридцать шесть лет проработала электротехником на участке Фрунзенского отделения железной дороги.

В трехмесячном возрасте Сашу отдали в ясли, в три года — в детский сад. На четвертом году жизни ребенок вдруг потерял зрение — почти до полной слепоты, сохранилось лишь видение света без возможности разбирать контуры. Поэтому в 1960 году Суворов поступил во фрунзенскую школу слепых. Увлекался музыкой, учился играть на баяне. Но напасти не закончились. В 1962 году девятилетний Саша стал терять слух, который сохранился примерно на том же уровне, что и зрение. До сих пор Александр Васильевич любит музыку. Только чтобы услышать ее, приходится включать звук магнитолы на максимальную громкость и плотно привязывать к ушам мощные динамики. Суворов уверяет, что до сих пор причины его внезапной слепоглухоты врачам неизвестны… Установили ее сами родители Александра. Как выяснилось только в 60-е годы, детдомовцы Василий и Мария Суворовы были довольно близкими родственниками — по данным разных источников, двоюродными или троюродными братом и сестрой. Кровосмешение сказалось не только на здоровье первенца Саши — второй сын Василий родился умственно отсталым. С раннего детства очень слабым было здоровье и младшей сестры профессора — Ольги.

В сентябре 1964 года Александра привезли в Загорск, в детский дом для слепоглухонемых детей. Другого учебного заведения для таких инвалидов в СССР тогда не было, да и сейчас сергиево-посадский интернат один на всю Россию и СНГ. Несмотря на все увещевания и утешения, одиннадцатилетний мальчик очень тяжело переживал разлуку с родным домом:

“Чувство обиды, одиночества сопровождалось ощущением кровавого налета на всех окружающих предметах и людях, и чудилось, что кровью равнодушия пропитаны солнечные восходы и закаты” (из статьи “Об ильенковской религиозной философии”).

БОЛЬШОЙ СОВЕТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В феврале 1971 года Суворов вместе с тремя другими воспитанниками детдома был переведен в Москву, в экспериментальную группу лаборатории обучения и изучения слепоглухонемых детей НИИ дефектологии Академии педагогических наук СССР. Эксперимент, задачей которого было доказать возможность полной социальной адаптации слепоглухих (возможность их обучения в вузах, способность к научной работе), стал возможен благодаря энтузиазму группы ученых: доктора психологических наук Александра Мещерякова, доктора философских наук Эвальда Ильенкова, а также академика Алексея Леонтьева “со товарищи”.

Это был уникальный психологический эксперимент. Вместе с Суворовым МГУ тогда окончили еще трое слепоглухонемых: Наталья Корнеева, Юрий Лернер и Сергей Сироткин. Государство, Советский Союз, выделило на их обучение в течение пяти лет большие деньги; к каждому из четырех необычных студентов был приставлен переводчик, владеющий дактильной азбукой.

— Нас в течение семи месяцев серьезно готовили к обучению в университете, — вспоминает Суворов. — В сентябре 1971 года я начал учиться на факультете философии МГУ в качестве стажера. Но зимнюю сессию сдавал уже на факультете психологии, так как на философском факультете принимать у меня экзамены отказались. В летнюю сессию 1972 года одновременно сдавал экзамены за первый курс и вступительные, и полноправным студентом факультета психологии стал со второго курса. Причина всех этих сложностей — моя собственная инфантильность: в припадке абсолютной честности я стремился формально окончить среднюю школу, хотя нас готовы были принять (и приняли) в МГУ вне конкурса, без аттестата зрелости, ориентируясь на наш фактический уровень интеллектуального развития. Наше обучение в МГУ было экспериментальным, и многие формальности можно было обойти с разрешения Минвуза.

Из всех питомцев Загорского интерната, отобранных для участия в эксперименте, один Суворов добился признания “здоровых” коллег, сумел вырваться из замкнутого мирка инвалидов, работать не только для них, — хотя, конечно, немалая часть его методик и сочинений посвящена дефектологии. Он объясняет это просто: “Мне крупно повезло в том отношении, что я оглох поздно — в педагогическом смысле. Потеряй я слух одновременно со зрением, мы с вами могли бы и не беседовать сегодня”.

Троих авторов эксперимента, особенно Эвальда Ильенкова, Александр Васильевич до сих пор считает своими духовными родителями. “Их уже нет в живых, но я постоянно беседую с ними. Они стали моей совестью. И я никогда не перестану терзаться чувством вины за то, что, пока они были живы, я недостаточно был с ними человечен”.

В 1977 году Суворов окончил факультет психологии МГУ и стал младшим научным сотрудником НИИ общей и педагогической психологии Академии педагогических наук СССР (ныне — Психологический институт Российской академии образования).

Суворов выбрал себе специальность на стыке философии, психологии и педагогики — педагогическую антропологию. Это наука о тайнах человеческой природы: о природе лидерства, тирании, агрессивности, о природе человеческой низости и подвига. В мае 1994 года он защитил кандидатскую диссертацию на тему “Саморазвитие личности в экстремальной ситуации слепоглухоты”. А через два года стал доктором психологии. Его докторская диссертация называлась “Человечность как фактор саморазвития личности”.

ТВОРЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ… В ОПАСНОСТИ

Еще в Загорском интернате для слепоглухонемых Суворов освоил “зрячую” машинопись. Он мог самостоятельно перепечатывать свои брайлевские, то есть написанные рельефно-точечным шрифтом слепых, рукописи “по-зрячему”: “При этом я не позволял себе халтурить и ничего, кроме писем, не писал без брайлевского черновика”.

Между тем в ходе работы над кандидатской диссертацией надо было создавать десятки вариантов одного и того же текста — по Брайлю, потом “по-зрячему”, потом опять по Брайлю… В “зрячем” тексте появлялись обидные опечатки, менявшие смысл на противоположный, и только в обратном “переводе” они становились известны автору. “Можно сказать, что, помогая мне в работе над авторефератом кандидатской диссертации, мама надорвалась. И это ускорило развязку — перед самой моей защитой у нее произошел инсульт…” (Мама ученого умерла 4 февраля 1997 года.)

Подлинная “творческая революция”, как сам Суворов называет эту перемену, наступила в его деятельности лишь в конце января 1995 года. Тогда в Республиканском центре компьютерных технологий Всероссийского общества слепых он освоил компьютер со специальной приставкой, что сделало возможным защиту докторской диссертации меньше чем через два года после защиты кандидатской. В центре за Суворовым было зарезервировано собственное рабочее место. Там он написал помимо диссертации множество статей, а в августе 1995 года в издательстве университета Российской академии образования вышла в свет его первая книга “Школа взаимной человечности”. Сейчас его книги — а их более двух десятков — переведены на большинство европейских языков. Среди них не только психологические, педагогические и философские исследования, но и стихи. Которые, правда, больше напоминают рифмованные философские трактаты.

— Собственный компьютер появился у меня через год, — рассказывает Александр Васильевич. — В октябре 1996 года в Останкинском телецентре мне подарили специальный компьютер для слепых “Давид-486” (класса “ноутбук”) и компьютерную приставку “Инка” к любому обычному компьютеру. Все эти подарки стоили сумасшедших денег — 24 тысячи дойчмарок. Я получил возможность работать на компьютере дома. Технику в рабочем состоянии поддерживает компьютерный центр Всероссийского общества слепых.

Приставка, подключенная к системному блоку с CD-ROM, открывает Суворову доступ к недоступной ему раньше философской и педагогической литературе, фантастике, историческим исследованиям. Сейчас у Суворова, благодаря американской программе помощи инвалидам, есть бесплатный доступ в Интернет — правда, из-за особенностей брайлевского дисплея он может пользоваться только услугами электронной почты.

По моей просьбе ученый прерывает свой рассказ, чтобы продемонстрировать свою технику в действии. Суворов кладет руки на тактильный дисплей — только так он может “видеть” написанное. Профессор очень быстро читает чье-то письмо, — его пальцы буквально летают вдоль черной строки, где из выступающих и с шумом опадающих пластиковых шипов возникают объемные символы. Набранное на обычной клавиатуре самим Суворовым автоматически конвертируется в файлы вида “только текст”. К системному блоку подключен и самый обычный монитор — для удобства зрячих техников, которым приходится обслуживать компьютер. Когда Суворов работает, экран четко разделен на две части. В верхней — фрагмент обычного интерфейса программы Lexicon. А внизу видна бегущая по абсолютно черному полю строка разноцветных символов, отдаленно похожих на буквы. Это то, что чувствует сейчас на своем дисплее Суворов.

— Однако вся моя техника сейчас буквально дышит на ладан, — говорит Александр Васильевич. — Специалисты уверены, что обычный ремонт уже не поможет. А на капитальный ремонт и замену приставки требуется в сумме примерно 6 тысяч долларов. Я обращаюсь к читателям вашей газеты: помогите! Без компьютера я не смогу работать, а значит — незачем жить…

“ДЕТСКАЯ ВЕШАЛКА”

Так прозвали Суворова сами малыши — за любовь профессора к детям. Взаимную. Работать с ребятами он начал еще в 1981 году. Первой экспериментальной площадкой для суворовских педагогических методик стал родной Загорский интернат. В июле 1987 года Александр Васильевич впервые в жизни побывал в обычном пионерском лагере “Салют” в Лужском районе Ленинградской области. “Ездил с целью проверить возможности адаптации слепоглухого педагога среди зрячеслышащих ребят. Адаптация моя прошла настолько успешно, что меня пригласили в этот лагерь на следующий год, уже с загорскими ребятами”. С тех пор содержанием его работы стала организация общения детей-инвалидов (первоначально слепоглухих) со здоровыми детьми.

Методику Суворова заметили сразу. Уже в июне 1994 года он стал преподавать в школах актива Детского ордена милосердия (в Свердловской области и Подмосковье). Эти школы по названию книги профессора стали называться “Школами взаимной человечности”. Его спецкурс по совместной педагогике был включен в программу факультета дефектологии МГПУ им. Ленина. А в январе 1995 года комитет “Дети России” наградил Суворова медалью “Орден милосердия” — как одного из победителей всероссийского конкурса “Добрая дюжина”. Сейчас Суворов продолжает практические занятия с подростками.

— С детьми я не только работаю, в основном я с ними дружу, — говорит Александр Васильевич. — Между прочим, я недавно отказался от участия в зарубежной психологической конференции, когда обнаружил, что из-за этого мне придется потерять неделю пребывания в детском оздоровительном лагере. Я рассказал об этом одному мальчику: “Теперь меня не скоро снова за границу позовут”. А он ответил: “Зато я всегда позову тебя на улицу”. И честное слово, это гораздо лучше поездки за границу! А!

— Вы ведь никогда не были женаты? — обращаюсь я к Александру Васильевичу. — Почему?

— Потому что боялся потерять или любимого человека, или самого себя. И еще — я стою на той позиции, что браков лиц с наследственной инвалидностью лучше бы не допускать. Пусть лучше занимаются онанизмом, чем плодить новых и новых инвалидов от рождения…

автор Алексей Чеботарев

фото Николая Федорова